赵明诚李清照《金石录》宋刻30卷孤本归藏国家的传奇经历

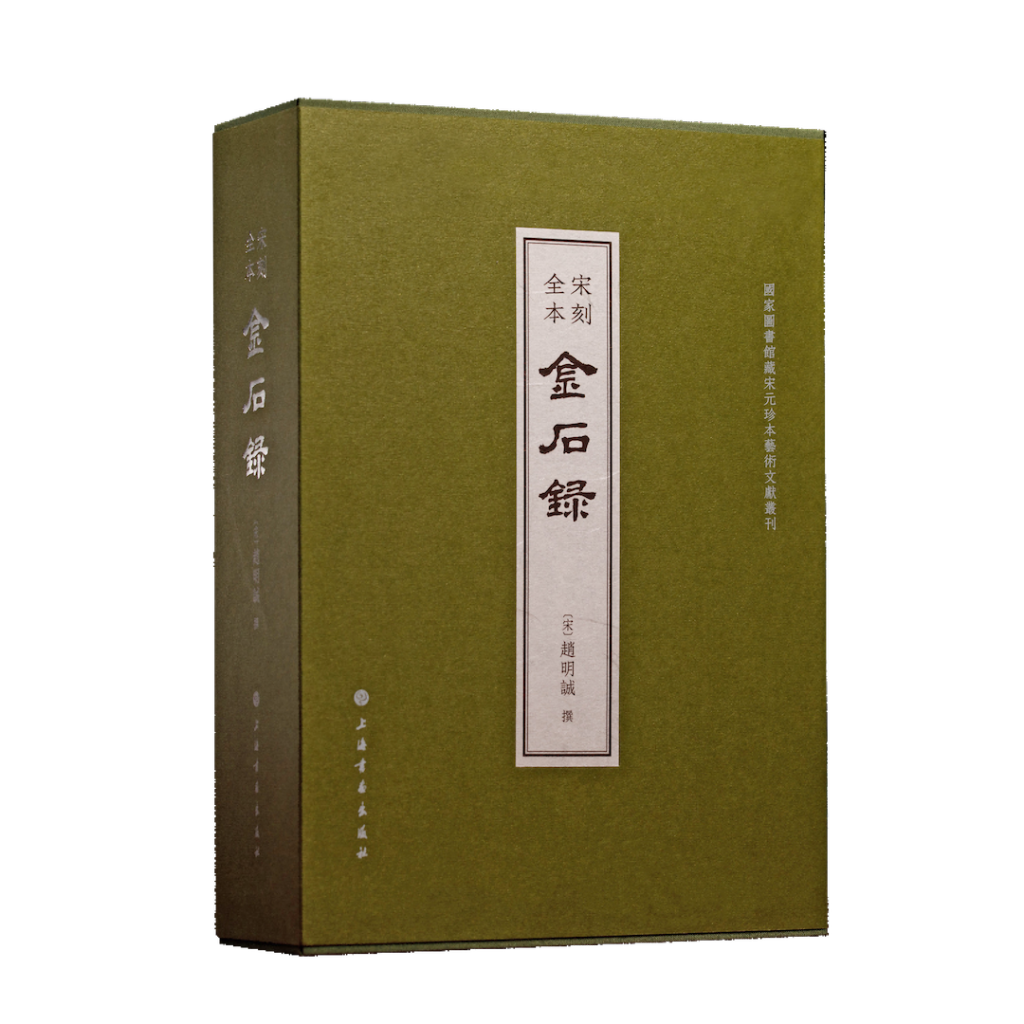

《金石录》出自宋代学术伉俪赵明诚、李清照之手,是中国古代金石学首屈一指的重要著作。几百年里,学术界普遍认为其完整卷本已经失传,直到20世纪50年代又重现于世。该部国宝级文献是如何从私人秘藏到重新发现,直至最终归藏国家公器?现存唯一宋刻全本30卷现藏于国家图书馆,近日由上海书画出版社首次以原色原大、高清全彩影印出版。

国家图书馆古籍馆原馆长陈红彦研究员讲述了这部传奇古籍背后的故事。

《金石录》现存最早的版本为南宋淳熙龙舒郡斋刻本,其30卷足本现藏于中国国家图书馆,既是早期印本,更是现存唯一的宋刻全本,入选第一批国家珍贵古籍名录。

在长达几百年的时间里,学术界普遍认为完整的三十卷本已经失传,直到19世纪50年代又重现于世。该部国宝级文献是如何从私人秘藏到重新发现,直至最终归藏国家公器?三十卷全本与十卷本在内容上有何差异?

“《金石录》是金石学、目录学领域的重要著作,而这三十卷本中有二十卷内容是其他版本所没有的,属于海内孤本,具有不可替代的文献价值。”陈红彦说。

《金石录》南宋淳熙龙舒郡斋刻本 中国国家图书馆藏

传奇古籍,从私人秘藏到归藏国家公器

问:这部宋刻全本《金石录》,被张元济称作“天壤独存”,这部书最初是如何被发现并入藏国家图书馆的?背后有哪些鲜为人知的故事?

陈红彦:《金石录》三十卷本在元明时期的文献中很少被记载,包括在各种目录中也难以见到其踪迹。因此,在很长一段时间里,学术界普遍认为从明代末期直至清代,只有十卷本存世,似乎完整的三十卷本已经失传。

这一情况的转变发生在1950年前后。南京有一处著名的藏书楼——津逮楼,主人姓甘,四代藏书,收藏规模极为宏富,仅藏书目录就有十八卷,藏书总量超过十万卷。甘家过去有一个习惯:特别珍贵的善本,可能担心被他人觊觎,并不列入公开的目录之中。正因如此,像《金石录》这样重要的宋代刻本,虽然实际存世,却长期不为人所知。

《金石录》南宋淳熙龙舒郡斋刻本 中国国家图书馆藏

《金石录》南宋淳熙龙舒郡斋刻本 中国国家图书馆藏

这三十卷本的发现过程,充满了故事性和传奇色彩。津逮楼在太平天国时期曾遭受火灾,很多藏书被焚毁,但这套书幸运地保存了下来。然而,甘氏继承人对藏书本身没有太深入研究。到了20世纪50年代,一个部队系统的单位要收回津逮楼的房产作为办公用地,甘家后人不得不清理楼内藏书。他们原本想请一位亲戚——前中央大学教授卢前过目来评估这批书的价值,但恰巧评估当天卢先生生病未能到场,于是转而邀请旧书商人马兴安前往看货议价。几天后,马带了两位同伴同来甘宅,其中一位是水利专家,也是藏书家,名叫赵世暹。

藏书家赵世暹(图源:网络)

当时这批书正被论斤出售,价格非常低廉,相当于每斤两千元旧币,折合现在大约两毛钱一斤。赵世暹等人就这样购得了包括《金石录》在内的一批书籍。后来,甘家后人甘汶又请卢先生回去看看有没有特别珍贵、值得保留的书。卢先生查看时,看到书前有“嘉䋭”题字,误以为是“嘉靖”(两字形近),以为这只是明代刻本,价值一般,于是没有留意。

购得宝书后,赵世暹先生与书商马兴安产生了分歧:马先生希望出售获利,而赵先生则认为如此重宝必须献给国家。但由于自己对版本鉴定不是最擅长,赵世暹就想到了请古籍版本专家张元济先生来鉴定并作跋。赵先生通过上海图书馆顾廷龙先生介绍,恳请版本学专家张元济先生为之鉴定。

张元济先生见到此书后,激动不已,确认这正是世人以为早已湮灭的宋刻三十卷全本!他为此书撰写了一篇长约一千六百字的长跋,远超一般题跋的篇幅。在跋文中,他详细阐述了该书的版本价值,认定这是“天壤孤本”,并充分肯定了赵世暹将其捐公的义举。这篇跋文也成为该书流传与研究的重要文献。

该书后来被带到上海,经鉴定后,时任文化部副部长的郑振铎先生非常重视。郑振铎本人也是藏书家和文献学家,曾在上世纪上海“孤岛”时期抢救了大量珍贵文献。他认为邮寄如此珍贵的善本风险太大,于是亲自将其护送回北京,最终入藏北京图书馆(今中国国家图书馆)。

由此,这部在元明时期几乎被认为消失的重要宋代刻本,最终成为国家图书馆的重要收藏。《金石录》是金石学、目录学领域的重要著作,而这三十卷本中有二十卷内容是其他版本所没有的,属于海内孤本,具有不可替代的文献价值。这就是一部稀世珍本从私人秘藏到重新发现,直至最终归藏国家公器的传奇历程。

三十卷本与十卷本之别

问:《金石录》三十卷是难能可贵的宋刻全本,我们知道“一叶宋版一两金”,这部宋刻本的独特价值在何处呢?

陈红彦:从版本学角度看,宋本具有显著的文物与文献价值。由于其年代久远、存世稀少,宋本本身已是珍贵的文物。更重要的是,作为最接近原稿的版本,它在传抄过程中产生讹误的机会最少,能够最大限度地保留文献的原始面貌。尽管后世传刻过程中可能出现校改,但宋本仍然是恢复著作原貌的最可靠依据。《金石录》三十卷本为南宋淳熙龙舒郡斋本,是现安徽地区刊刻的古籍。《金石录》为例,该刻本很可能是赵明诚成书后的首刻版本,因此具有多方面重要价值。

《金石录》全书分为两大部分:前十卷为目录,收录钟鼎彝器和碑铭墓志等2000种,其中著录的许多器物后世已不复存在或记载有误,因此这部分内容成为最早且相对准确的历史记录,具有极高的文献价值。后二十卷为跋尾,包含重要钟鼎碑石的提要502篇。是赵明诚对所见藏品的考证与评论,相当于现代学术中的研究札记,保存了许多后世无法得见的原始信息,为金石学、文献学和历史研究提供了重要参考。

《金石录》南宋淳熙龙舒郡斋刻本 中国国家图书馆藏

通过三十卷本与十卷本的比对,我们可以发现许多有价值的版本差异。例如,三十卷全本中的一些墨丁(阙文处)在后印本中已被补入文字,同时还存在文字增删、内容修订等现象。这些差异反映了不同时期版印的修订痕迹。学界以往认为存在淳熙年间龙舒郡斋本和三十年后赵不谫重刻本两种版本,但更可能的情况是同一版片经过修补、修订后形成的不同印次。现存三十卷本字迹清晰,属于较早印本,而十卷本部分字迹已略显漫漶,且对早期阙文有所补正。这种文本演变过程为研究古籍流传与版本修订提供了实物证据。

《金石录》三十卷宋本的重现,为深入研究该书版本源流、校勘后世讹误提供了关键依据。元明两代未再重刻,后世流传多为抄本,其中虽不乏精抄本,但部分抄本被《四库全书总目》评为“讹谬甚多”。因此,这部初刻前印的宋本不仅让我们得以窥见文献的原始形态,更成为恢复文本准确性、追溯流传过程的重要基石,具有重大的学术意义与典藏价值。

问:三十卷本和十卷本的内容的差异看来不少,那么三十卷本多出的二十卷到底是什么内容?

陈红彦:上海图书馆所藏宋本《金石录》十卷本已于此前出版。朱大韶在收藏此本时,已发现它仅存十卷,误将其判定为“缺失后半部分的二十卷”,他并未知晓,这一十卷本实际是《金石录》三十卷本中间的部分。《金石录》三十卷全本,前十卷为目录,后二十卷为跋尾。据此可知,上海图书馆所藏十卷本,是三十卷本中从第十一卷至第二十卷的内容。

朱大韶在收藏过程中还发现,这十卷本经历过造伪,且造伪者的手法较为精妙。书贾将“卷第十一”中的“十”字剔除,改为“卷第一”,为掩盖痕迹,还将版心内容整体上移。与国家图书馆所藏三十卷宋本对比,可见上图本跋尾位置偏上,正是作伪铁证。因此,该本既缺赵明诚原序,也完全缺失前十卷目录及后十卷跋尾。

三十卷本的前十卷目录(共2000条)具有极高的学术价值:这些目录以年代为序编排,完整记录了当时存世且赵明诚、李清照经眼的金石文物信息,是研究宋代金石遗存的重要依据。赵明诚在序言中还对欧阳修《集古录》提出了客观评价——他认可《集古录》的重要性与自身对其的喜爱,但也指出其存在“未按年代排序”的问题,且内容存在部分错漏。为此,赵明诚在编纂《金石录》时,特意纠正了《集古录》的这些不足,并在序言中明确对比了两书的差异,使《金石录》成为一部更系统、准确的金石目录,为后世留下了极具价值的文献资料。

综合来看,三十卷本同时具备完整目录与二十卷跋尾,其文献与资料价值值得专家、学者及金石文化爱好者深入研读。一方面,研究者可依据目录探索“目录记载但现存未知”的文物下落;另一方面,通过跋尾能了解赵明诚对各类金石文物的评价与价值判断,深化对宋代金石学的研究。

问:大量书中记载的青铜器今已不存,仅能通过《金石录》的文字感知其曾经的风貌了,真所谓“纸墨更寿于金石”。由此,您是否可以为我们更进一步介绍《金石录》的目录学价值?

陈红彦:确实,在人类悠久的历史长河中,无数珍贵的文物见证了文明的兴衰与变迁。然而,由于自然灾害、人为破坏等多种原因,许多文物都消失了。部分青铜器等重器由于体量较大、流转记录相对明确,其传承脉络可能稍清晰一些。这些已经消失的青铜器铭文通过《金石录》的记载,流传至今,十分难得。

此外,《金石录》里面还有很多关于碑帖等纸质文物的记载,国家图书馆藏《神策军碑》的案例,可直观体现三十卷本目录的实证价值。如今我们通常称《神策军碑》为“皇帝巡幸左神策军纪圣德碑”,但在《金石录》中却使用了不同的名称,《金石录》卷十第一千八百六十三、一千八百六十四记载的是“唐巡幸左神策军上、下”,知赵明诚、李清照所见还是完整的上下两册。柳公权66岁时书写的《神策军碑》,碑刻立于唐代宫廷禁地,其内容记录唐皇巡幸左神策军的史实。从书法角度看,该碑被评价为“人书俱老”的精品;从史料角度看,碑文还记载了唐代与回鹘首领政权相互支持、文化融合的过程,兼具书法与历史价值。据三十卷本目录记载,《神策军碑》原分上下两册,如今仅存一册,为存世孤本。此外,值得一提的是,三十卷本《金石录》的最后一条记载与日本相关,这是当时可见文献中,唯一涉及中国以外事物的内容,颇具特殊性。

正如《汉书·艺文志》《隋书·经籍志》等早期史志目录,《金石录》目录提供的历史价值在于它如实记录了当时存世的文献情况,为我们还原古代文献的真实面貌提供了重要途径。为我们提供了辨别古籍存佚、考证书籍真伪的重要参照。通过系统梳理历代目录中的差异记载,不仅能够追溯出更准确的原始编目信息,甚至可能重新发现一些被认为早已失传的文献线索。今后如有学者将三十卷《金石录》所记2000条目录、502篇跋尾与现存金石文物逐一对照考证,将是了不起的学术贡献。

名家印鉴还原千年“流传史”

问:书中写有唐伯虎、王世贞等历史名家的藏印,这些收藏痕迹,如何帮助我们还原这部国宝的千年流传史?

陈红彦:藏印在古籍著录中具有重要价值,它不仅标记了历代收藏者的身份,也见证了文献的流传,可告知今人其传承脉络。藏书家往往在珍本上钤盖私印,以识曾经为其收藏过,但历史上也存在一些复杂情况:部分藏家因爱惜书籍,希望品相更佳,或顾虑印泥不佳污染版面,选择暂不钤印,直至转让时才留下印记;另一些藏印则可能存疑,如本书中唐寅的印章被学者标注“疑伪”,体现了学界对鉴藏的审慎态度。

《金石录》南宋淳熙龙舒郡斋刻本 中国国家图书馆藏

本书中王世贞、甘氏津逮楼等藏印,清晰勾勒出一条从明代至近代的递藏脉络,成为研究收藏史的重要线索。而唐氏“有匪堂”的题记“许就读,不借”,更生动反映了传统藏书家“秘藏为宝”的观念,与天一阁“书不出阁”的规定一脉相承。书中另有一段墨记,以“隋侯珠”喻书之珍贵,甚至警示“损毁遭神诛”,足见藏家视若瑰宝之心。

《金石录》南宋淳熙龙舒郡斋刻本 中国国家图书馆藏

在版本物质性方面,本书亦留存了历史修复的痕迹。序言部分可见明显水渍,多处题记、墨迹在装订裁边时被局部切损(如“唐氏有匪堂”字样边缘略失),反映了早期修复更重版框内文本保存,而边缘信息常被牺牲。如今古籍保护遵循“修旧如旧”“最少干预”原则,力求保留所有历史痕迹。相较许多宋版书,此本未遭虫蛀等损伤,整体保存状况已属难得,但通过比对可知,本书有水渍、破损等情况,已进行过裁切修复,虽保全了文字内容的完整,却逐渐缩减了原书的物质形态。这种文本与物质形态的流传变迁,正是古籍生命史的体现:既承载着学术内容,也凝聚着历代收藏、修复与保护的痕迹,共同构成了一部可见的“流传史”。

宋刻全本《金石录》 上海书画出版社出版